![]() 当前位置:

信访工作>

工作风采

当前位置:

信访工作>

工作风采

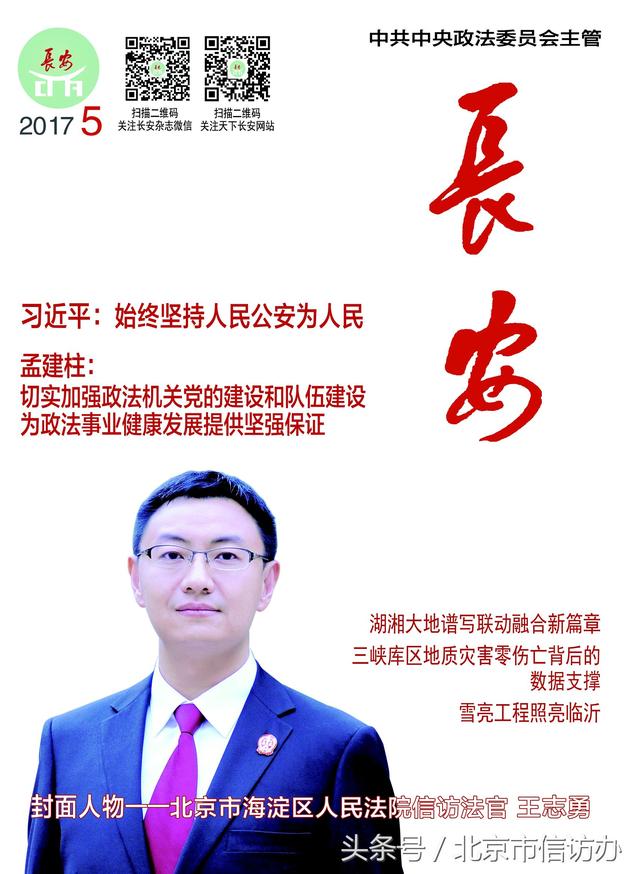

以“信”立身以“访”济民的王志勇

2017-09-26

分享:

王志勇,2006年7月到北京市海淀区人民法院先后从事刑事审判和执行工作,自2010年3月至今从事信访工作,现任海淀法院信访办负责人。

法院的涉诉信访处理的是诉讼程序已经走完,当事人仍然不服的案件,不仅难出成绩,每天都要面对“满满负能量”的信访人,王志勇作为一名80后年轻法官,在这里一干就是将近八年。扎根基层信访工作岗位以来,王志勇在困难面前从不畏惧从不退缩,对信访群众饱含真情,化解了一件又一件的信访矛盾。

崇法明理,将心比心,法亦有情

办理信访案件,王志勇一直坚守“两个理念”:一是“尊重事实和法律”,二是“不忘初心,将心比心”。法理情交融,他用这把钥匙打开了一把把“心锁”。

信访人赵某因与女儿早年因故生隙,矛盾不断,多次诉至法院要求女儿支付赡养费,并上访到中政委、最高院。为了化解此案,王志勇四赴河北农村走访,钻树林、爬墙头,终于寻到躲在深院中的老赵。他与老赵坐在院中的砖头上促膝谈心,终于找到了老赵常年起诉上访的心结——渴望亲情。像对待父亲一样对待老赵,他又用真诚带来原本誓不与父亲见面的赵某的女儿,融化了20年情感坚冰。一家人其乐融融拍下了全家福。四年过去了,老赵在女儿为他买的新房中安度晚年再也没有上访,女儿的公司也已成功上市……

深入基层,走进群众,明辨曲直

王志勇认为,办理信访案件一定要深入“田间地头”、“坊间炕头”,不能仅仅坐在办公室里办案。只有真正深入基层,深入群众,才能掌握案件的第一手材料,体味信访人的生活甘苦和心路历程,打通交流和理解的渠道,真正解决信访问题。

由于缺乏证据陈某代60多个农民工讨薪的案件始终无法立案,为此他信访近十年。为化解此案,王志勇在2014年春节前赴山东临沂两县的农村,冒雨挨家挨户走访了在老陈手下干过活的二十几个农户,发现了老陈垫付民工工资的情况,又马不停蹄在山东蒙阴县和北京两地继续为其协调用工公司,帮助双方达成和解,并迅速落实了补偿。信访十余年的老陈不仅彻底息诉罢访,还用歪歪扭扭的字迹给法院写来感谢信:“通过这件事情的经历,我老陈一定要重新认识我自己。人生路上要靠自己勤劳的双手去度过自己的一生……”。

七年来,王志勇的走访遍及全国10余省的近60个县市,用双脚真正“践行”着党的群众路线。

科学区分,精准帮扶,点亮希望

让司法救助成为点亮困难群众新生活的火种,不能仅仅“花钱买平安”,这是王志勇一直坚持的救助原则。在救助的发放方式上,他更打破了简单的“给钱了事”的方法,将“输血式”救助变为“造血式”救助。

为了帮助生活确实困难的信访人,他冒着零下20摄氏度的严寒赴黑龙江农村走访,并创造性地用有限的救助款为没有生活来源的老人买来13只小羊和草料,为老人重新点亮生活的火种。老人不仅息诉罢访,还成了养羊专业户。

勇于担当,持续创新,建章立制

王志勇刚到信访办就赶上中央政法委的信访积案清理活动。经过调研,他大胆提出不再将案件“转办”责任庭室,而由信访办直接办理。这一改革直接促成了当年上百件积案的高质量化解,“专办制”也从此作为一项制度从此固定下来,并成为后来形成的“一二三多”信访工作机制的核心内容。在这种模式下,信访办的工作不再只是组织、督促、管理这些事务工作,而是主动承担起案件的复查、甄别、化解、救助、终结等实质性工作,将“分散”办案变为“集约”办案,有效整合利用了信访化解资源,促成了海淀法院涉诉信访工作质的飞跃。

工作中,王志勇不断创新、积累新方法,创造出“追击溯源”、“以点带面”、“以调代审”、“以审促调” 、“釜底抽薪”、“循序救助”等十八种化解方法,被中央政法委主办的《长安》杂志誉为“降访十八掌”。王志勇又将这些在实践中形成的制度、理念、原则、方法有机地整合为一个完整、立体又开放的工作体系,归纳为一个制度、两个理念、三项原则、多种方法”,简称“一二三多”信访工作机制。这一机制不仅在海淀法院发挥了巨大的作用,也随着王志勇在北大、人大各大高校及河北、福建、四川、安徽等政法单位的授课,传遍了全国。

王志勇深知:树,只有更深地植根于现实的土壤,才能更近地触摸理想的天空。以“信”立身,以“访”济民。这是他对信访的“理解”,也是他对信访的“理想”。